MRワクチン「偏在」問題と積み残し世代問題

ワクチン「偏在」問題

9月9日付で、厚生労働省健康局健康課・同結核感染症課から、都道府県に宛てて事務連絡が来ました(麻しんの広域的発生に伴う乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンの供給に係る対応について)。一部を転記します。

現時点において、定期接種に使用するMRワクチンについて全国的な不足は生じない見込みですが、一部の地域や医療機関において、MRワクチンの偏在等が懸念されます。

つまり、厚生労働省的には「ワクチンは足りているけど、足りて無さそうに見えるのは、一部の医療機関がワクチンを買い占めているからだ」と言いたそうです。

しかし、現実はそうでは無さそうです。麻疹が流行してMRワクチンが最も必要なはずの兵庫県でも不足しています。

県によると、主に尼崎市内で不足している。任意接種だけでなく、定期接種(生後12カ月~24カ月と、就学前の1年間の2回)が受けられないケースも出ているという。10月には供給が安定する見込み。

要は規定のMRワクチンはもう無いから、新ロットの出る10月まで待て、というのが事実なのでしょう。厚労省の発表を、ミッドウェー海戦後の大本営発表と重ねあわせるのは、私だけでは無いでしょう。

積み残し世代問題

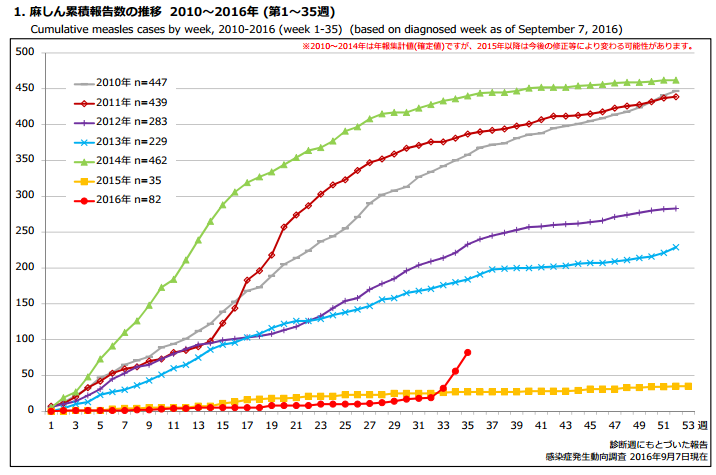

関西地方を中心に麻疹が増えてきています(以降の資料は国立感染症研究所から)。

今まで穏当だったのに、33週辺りから急激な立ち上がりです。

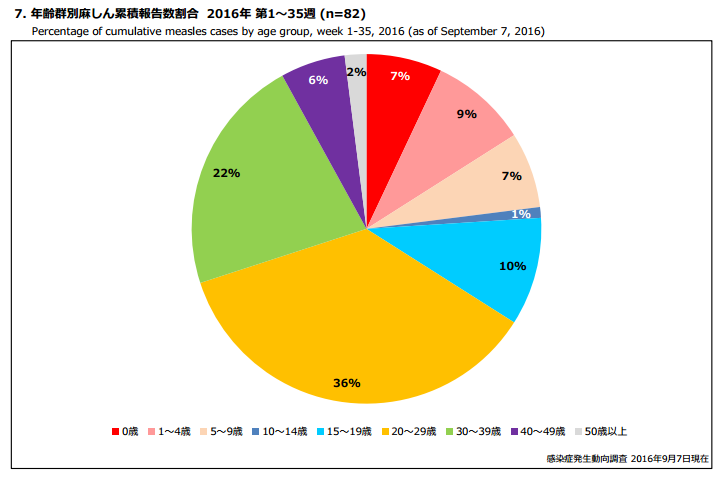

年齢層を見てみると、1年毎に区切ると0歳(7%)の比率が圧倒的に高いのですが、20代(36%)・30代(22%)の比率が目立ちます。

この背景は、日本でのワクチンの歴史を少しお話します。

日本の麻疹含有ワクチン

日本では1978年10月から麻疹ワクチンの定期接種が始まりました。1989年4月には麻疹ワクチン以外にも、おたくふ・風疹が含有されたMMRワクチンがでて、麻疹単独ワクチンやMMRワクチンを選択できるようになりました。

しかし、MMRワクチンに含まれたおたふくワクチン株による副反応(無菌性髄膜炎)が問題になりました。おたふくワクチン株を作った会社や厚生省(当時)の対応も問題になり、1993年にはMMRワクチンが一時中止になります。その後の裁判などもあり、麻疹ワクチン・風疹ワクチンは定期接種であるにもかかわらず、接種率は低いものになりました。

その後2008年度から5年という期限で、麻疹・風疹ワクチンを2回摂取できる機会がありました。MRワクチンの3期・4期です。それぞれ、中学1年生・高校3年生で定期接種できました。

しかし、残念ながらMRワクチン3・4期の接種率は東京・大阪・神奈川を中心に高いものではありませんでした(特に世田谷…)。本来であればキャッチアップのために、MRワクチン定期接種の期間延長をするべきでした。しかし、国はそれを行いませんでした。

逆にいえば、2008年の時点で中学1年生以降だった人の中には、麻疹含有ワクチンを定期接種として2回接種できず、ワクチン未接種か1回で感染の機会があまり無かった世代になります。

つまり、2016年時点で18歳(MRワクチン3期が始まった世代)から40代(麻疹ワクチン定期接種が始まった世代)は麻疹に対する抗体が不十分である可能性があります。それ以前の世代は、麻疹流行しまくりだたので、既感染の可能性が高いです。それ以降の世代ではMRワクチン1期(1歳)2期(就学前)のMRワクチンの接種率が比較的高いです。

年齢でくっきりと区切れない多少のマージンはありますが、学生や若い社会人・子育て世代が当てはまります。

本来であれば、これら積み残し世代に対して、麻疹/風疹/その他のワクチンをキャッチアップする必要がありましたが、国としては実現しませんでした。

現在、そのツケを(責任は無いであろう)現世代が払っています。

a:8881 t:1 y:5